Les Anabaptistes.

Le mouvement religieux mennonite apparut en Suisse vers 1520 à l'occasion d'une controverse sur le baptême des enfants entre Zwingli et Conrad Grevel. Ce dernier s'opposait au pédo-baptisme, par ce que le baptême selon lui ne pouvait être donné qu'à une personne apte à proférer personnellement sa foi. Derrière cette requête, d'autres questions de fond apparaissaient : requête d'une séparation radicale entre l'Église et l'État de l'abandon de pratiques catholiques considérées comme superstitieuses, en particulier la messe et le culte des images. Un débat public entre Zwingli et Grevel le 15 janvier 1525 fut suivi de deux décrets du Conseil de la Ville ordonnant le baptême immédiat des enfants non baptisés, sous peine d'exil du Canton. Ce à quoi Grevel et ses amis répondent le 21 janvier en procédant à des rebaptêmes. D'où une persécution énergique de la part des autorités protestantes (et catholiques) qui amena l'Anabaptisme à se réfugier successivement en Allemagne, en Autriche, puis en Bohême et Moravie, en Alsace et en Hollande.. Ses membres prônaient alors un protestantisme plus radical que celui défendu par le réformateur suisse Huldreich Zwingli, qu'ils quittèrent d'ailleurs à la suite de leur désaccord sur le baptême des enfants (d'où l'origine du terme anabaptiste). Du fait qu'ils rejetaient l'idée d'une Église au service de l'État et se considéraient comme des objecteurs de conscience, les mennonites furent accusés partout de subversion et furent persécutés.

Au même moment, un mouvement parallèle fut fondé aux Pays-Bas par Menno Simons (1492-1559), d'où le nom de mennonites (représenteront la branche pacifiste). Prêtre catholique (il reçut l'ordination en 1524), il prit peu à peu une position radicale, allant jusqu'à prêcher en faveur du seul baptême des adultes. Comme cela s'était produit en Suisse, les anabaptistes hollandais furent persécutés pendant des années. Des groupes similaires se répandirent dans le sud de l'Allemagne et en Autriche, où ils s'appelaient les huttériens, du nom de leur chef Jakob Hutter.

Au XVIIIe siècle, comme la communauté suisse subissait les persécutions, de nombreux fidèles ont décidé de fuir en Rhénanie, aux Pays-Bas, en Europe de l'Est, aux États-Unis (particulièrement en Pennsylvanie et en Ohio) et au Canada (surtout au Manitoba).

La tradition anabaptiste actuelle est toujours marquée par le refus du baptême des enfants, qui engendre une Église « de multitude », purement sociologique, au bénéfice du seul baptême des adultes comme expression de la libre adhésion d'hommes acceptant la seule Parole de Dieu et la seule Seigneurie de Jésus-Christ. Elle est représentée aujourd'hui par les Mennonites, les Amishs, les Huttériens et Néo-Huttériens. La question de l'influence de l'Anabaptisme sur le Baptisme est en débat.

En France, on trouve quelques familles de tradition anabaptiste en Alsace.

à lire:

Les ménnonites dans l'Est de la France de Pierre Marthelot (1950)

les ménnonites en Principauté de Salm.

Les membres de la communauté s'implantent dans les environs du château de Salm et y vivront paisiblement jusque dans les années 1900. Un grand nombre d'entre-eux migreront vers les Etats-Unis et le Canada.

Cimetière Anabaptistes de Salm (La Broque, Bas Rhin).

La création du cimetière mennonite de Salm serait liée à l'installation de cette communauté anabaptiste en Alsace à partir du XVIIIe siècle. On y trouve les tombes des deux plus illustres « anciens » : Jacob Kupferschmitt, premier objecteur de conscience en France, et l'humaniste médecin Nicolas Augsburger.

Situé près d'une petite sapinière, le cimetière mennonite du Salm est abandonné depuis 1939, date de la dernière inhumation. La plupart des tombes remontent au XIXe siècle.

Ces tertres, sans encadrement ni croix se distinguent par des stèles de grès rose des Vosges, sur lesquelles est gravé un coeur. photographies

A moins d'un kilomètre plus bas, caché derrière des hauts murs, se trouve le petit cimetière mennonite des " Quelles" .

Ménnonites dans la vallée de la Bruche.

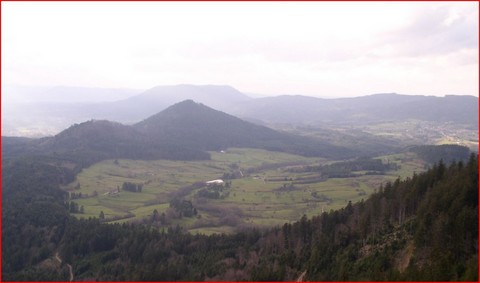

La cuvette du Hang s'étend à l'ouest du Climont, vers Saâles, au nord d'une ligne de crêtes occupée par deux autres sommets gréseux, l'Abatteux (698 m) et le Voyemont (793 m), qui offre un panorama de toute beauté.

Ce territoire bien délimité, à l'écart des voies de communication, fait partie des communes de Bourg-Bruche et (ferme de l'Abatteux) Saâles.

Dès 1730, un mennonite, nommé Anthon BÄCHER, s'installa dans la ferme de L'Abatteux, louée à la commune de Saâles. Il est décédé en 1735, laissant son épouse Magdalena AUGSBURGER (décédée 1743) avec 7 enfants. L'aîné, André « PÊCHEUR » (mort en 1756) fut déshérité en raison de son mariage avec la fille d'un verrier et de sa conversion au catholicisme ; il devint alors colporteur de verrerie. Sept générations de BAËCHER se sont succédées dans cette ferme. Leur histoire, manuscrite, a été reconstituée par les soins de MM. Armand et Robert BAECHER.

Magdalena AUGSBURGER était la fille de Nicolas AUGSBURGER (né en 1644, Konolfingen, canton de Berne, CH – mort à Saâles, sans doute chez sa fille). Nicolas était un compagnon de Jacob AMANN, fondateur de la branche Amish des Ménnonites vers 1693 à Sainte-Marie-aux-Mines, où l'on comptait en 1703 une cinquantaine de familles exilées de Suisse. Toutes sont originaires de cette petite région du canton de Berne, située au nord de Thun. Le Hang représentait sans doute un endroit discret, comme d'autres sites d'altitude occupés par ces chrétiens, par ailleurs désireux de s'isoler du monde. Des anabaptistes y sont déjà signalés avant 1712. Les BAËCHER ont conservé jusqu'à la fin du 20e siècle leur dialecte bernois comme langue maternelle.

La ferme Bacher-Dellenbach, construite au centre de la clairière aux alentours de 1800 et abandonnée après 1950, comporte un linteau de réemploi avec les initiales G.B. M.B. (des BÄCHER, sans doute) et la date 1762. Décrite à l'état de ruine en 1982, elle est maintenant restaurée et habitée. plus